18.06.1936

Porto Tibiriçá, 18. Juni 1936

Meine Liebe Lotte!

Anbei einen Bericht von meiner Reise in den Herval am Rio Quiteroy.

Als wir abfuhren war es schon 9 Uhr abends. Langsam schob sich der Dampfer vom Ufer weg ins freie Wasser und nahm die Fahrt stromabwärts. Nachdem wir die Spitze der Insel gerundet hatten, verschwanden allmählich die Lichter von Tibiriçá.

Wir fahren unter einem tiefschwarzen Himmel, der Mond ist noch halb und kurz vor dem Untergang. Über das breite Band des Stromes spannt sich in sprudelnden Silberwolken die Milchstraße und die strahlenden Sternensonnen des Südhimmels leuchten in ruhigem Glanze auf die einsame Welt an den Ufern des oberen Paranás. Auf beiden Seiten ziehen die tiefschwarzen Waldkulissen an uns vorbei in tiefem Schweigen und vor uns verliert sich der Fluss in dem matten Schein der Sterne in unbestimmte Fernen. Inseln schwimmen heran dunkel und drohend, und Sandbänke verraten sich durch ihren fahlen Schimmer. Lange genossen wir, das sind Patzina und ich, das nächtliche Panorama, auf der Kommandobrücke beim Piloten stehend, der uns in ganz unberechenbaren Kurven und Zick-zack Linien zwischen den gefährlichen Untiefen hindurchsteuerte. Es wurde allmählich kühl und nachdem die gefährlichste Stelle vorbei war, zogen wir es vor, in die Klappe zu gehen. Die Mannschaft, soweit sie dienstfrei war, hatte sich schon in alle möglichen und unmöglichen Ecken auf dem Dampfer und in den mit geschleppten Chaten (Lastkähnen) Nester zum Schlafen eingerichtet. Betten bekommen auf den Dampfer nur die Chargen und das technische Personal, die Marinheiros[1] müssen zusehen, wo sie bleiben. Patzina und ich lagen im Salon (der einzige abgeschlossene Raum auf dem Brilhante) in gemütlichen Betten, der Kapitän auf dem Tisch im Speiseraum und die Piloten hatten Klappbetten auf der Kommandostücke stehen. Das Stampfen der Maschine und das eintönige Rauschen der Bugwelle übte schnell seine einschläfernde Wirkung aus schon waren wir „weg“.

Als wir erwachten, lugte der junge Tag und Baumwipfel durch das Fenster, der Dampfer lag still und seine Besatzung im schönsten Schlaf. Nur der Koch hantierte am Herd, um einen Kaffee auf zu giessen. Allmählich erschienen Commandante und Besatzung, um sich in der frischen Morgenluft mit einem Cafezinho[2] zu stärken.

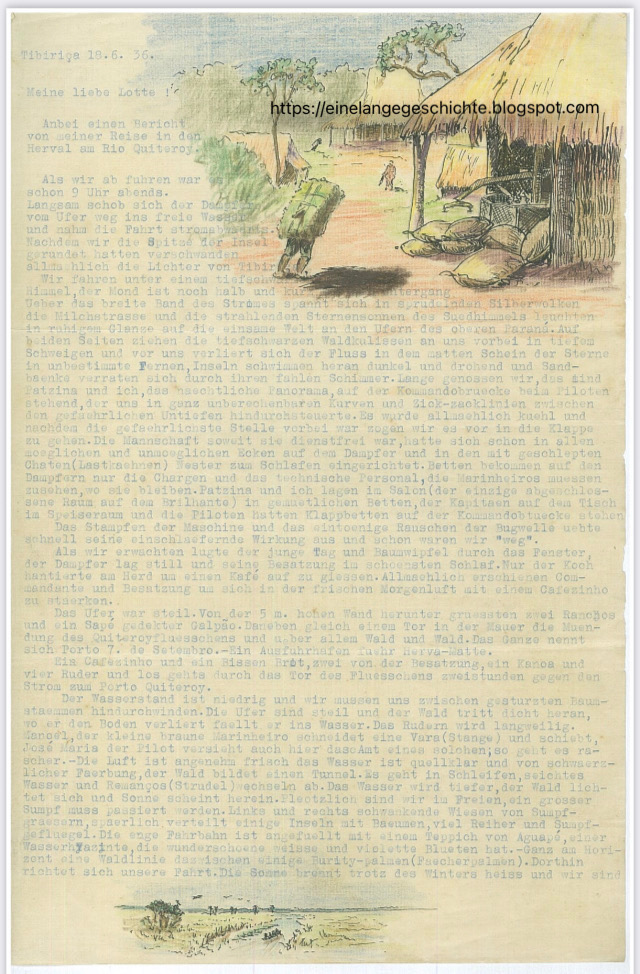

Das Ufer war steil. Von der 5m. hohen Wand herunter grüßten zwei Ranchos[3] und ein Sape[4] gedeckter Galpão[5]. Daneben, gleich einem Tor in der Mauer, die Mündung des Quiteroyflüsschens und über allem Wald und Wald. Das Ganze nennt sich Porto 7 de Setembro. Ein Ausfuhrhafen führ Herval-Mate.Ein Cafezinho und ein bisschen Brot, zwei von der Besatzung, ein Kanoa[6] und vier Ruder und los geht’s durch das Tor des Flüsschens, zwei Stunden gegen den Strom zum Porto-Quiteroy.

Der Wasserstand ist niedrig und wir müssen uns zwischen gestürzten Baumstämmen hindurchwinden. Die Ufer sind steil und der Wald tritt dicht heran, wo er den Boden verliert fällt er ins Wasser. Das Rudern wird langweilig. Manoel, der kleine braune Marinheiro schneidet eine Vara (Stange) und schiebt, José Maria der Pilot versieht auch hier das Amt eines solchen, so geht es rascher.

Die Luft ist angenehm frisch das Wasser ist quellklar und von schwärzlicher Färbung, der Wald bildet einen Tunnel. Es geht in Schleifen, seichtes Wasser und Remansos[7] (Strudel) wechseln ab. Das Wasser wird tiefer, der Wald lichtet sich und Sonne scheint herein. Plötzlich sind wir im Freien, ein grosser Sumpf muss passiert werden. Links und rechts schwankende Wiesen von Sumpfgräsern, spärlich verteilt einige Insel mit Bäumen, viel Reiher und Sumpfgeflügel. Die enge Fahrbahn ist angefüllt mit einem Teppich von Aguapé, einer Wasser Hyazinthe, die wunderschöne weiße und violette Blüten hat. Ganz am Horizont eine Waldlinie dazwischen einige Burity-Palmen (Fächerpalmen). Dorthin richtet sich unsere Fahrt.

Die Sonne brennt trotz

des Winters heiss und wir sind wirklich froh als und wieder grüner Wald

umfängt. Die Stämme stehen fast alle im Wasser und sind nicht hoch, aber sie

geben doch Schatten. Auch sind wir jetzt unserm Ziele nicht mehr fern. Das

wilde Gemenge von Holz und Wasser macht den Eindruck einer unberührten Wildnis

aber ganz unvermittelt passieren wir ein Kreuz am Ufer, wohl zur Erinnerung an

einen Todesfall in der Wildnis, und dann öffnet sich der Wald. Ein Prahm am

Ufer, dahinter zwei Ranchos, Camp[8] und Sumpf und weit hinten wieder Wald. Das ist

der ersehnte Porto[9]. Der herbe Rauch der Sertões[10] liegt in der Luft und im Schatten des

Ufergesträuches summen verheissungsvoll die Fiebermücken.

Wir gehen an Land und strecken zufrieden die steifen Glieder. Das Nächste ist

ein ausgiebiges Frühstück. Wurst und Brot und Käse und Wein und Orangen, Herz

was willst Du noch mehr. Die bestellten Pferde sind noch nicht da. Das benützen

wir zu einem kleinen Schläfchen auf den gefüllten Hervasäcken in den Ranchos.

Allerdings nicht lange. Pferdegetrappel wird hörbar und ein Reiter mit zwei

ledigen Rössern kommt an, um uns in den Herval[11] ab zu holen. Manoel und José Maria bleiben hier.

Bald geht es durch lichten Wald auf guter Straße im kurzen Trab dahin. Die Sonne meint es gut und kein Tier ist zu erblicken in der Mittagshitze. Unter Hundegekläff passieren wir ein, zwei, drei kleine Sítios[12], dann näheren wir uns nach einer Stunde dem Herval. Noch ist eine sehr löcherige Brücke über den Quiteroy zu überschreiten und dann haben wir es geschafft. In den Wäldern rings um wächst die Ilex paranensis[13] (Der Matebaum wild) und wird von Unternehmern gesammelt und getrocknet, um dann an die Aufbereitungsanstalten zu gehen, von wo sie dann die Reise in die Welt der Matentrinker anzutreten. Das ist das südliche Südamerika und zum Teil auch schon Nordamerika und Europa.

Im Lichten Gehölz stehen die Wohnhütten der Herva Arbeiter verteilt, um einen grossen freien Platz gruppieren sich das Warenlager, der Barbaquá (das ist der Ofen zum Trocknen der Herva), die Hervamühle und die Galpões zum Lagern der versandfertigen Ware. Alle Gebäude sind aus rohen Hölzern hergestellt. Dach und Wände mit Sape(ein Campgras) oder Palmwedeln verkleidet, mit Waldreben (Sipó[14]) oder Bast gebunden. Nägel gibt´s da keine. Die herrschende Farbe ist ockergelb und das ganze macht den Eindruck eines Südsee-dorfes, vornehmlich der Barbaquá mit seinem hohen spitzen Dach.

Frauen gehen ab und zu, Kinder spielen, Männer sieht man nur wenig. Die sind im Wald. Einzelne arbeiten in der Siedlung. Unsre Tiere werden abgesattelt und grasen. Salustiani, der Unternehmer begrüßt uns. Patzina geht mit ihm an die Geschäfte und ich strolche durch den ganzen Zauber. Die Wohnhüten sind leicht gebaut oft nur ein Dach, aber alles sehr sauber. Stangenpritschen, aber weisse Bettwäsche, nirgends Unordnung. Die Leute sind alles Paraguayer, die schlecht Brasilianisch verstehen und unter sich Guarany sprechen.

Der Barbaquá ist gerade leer. Eine mächtige Halle 15 x 20 m, 8 m hoch. In der Mitte im Boden das Loch zum Eintritt der heißen Luft, darüber aus gebogenen Stangen das Gerüst zum Trocknen der Herva. Der Ofen liegt Außen in einem 4 m tiefen Schacht und die heiße Luft wird durch einen unterirdischen Kanal dem Barbaquá zugeleitet. Eben kommt ein Mann mit seiner Tagesausbeute auf dem Rücken an. Es ist ein gewaltiger Ballen, den er vermittelst eines Stirnbandes hält. An der Waage zeigt sich das Gewicht mit 127 Kilo an. Und das schleppt der Mann 6 Kilometer durch den Wald. In Wiegebuch sehe ich als höchstens Gewicht 170 Kilo verzeichnet. Das war aber aus einem näher gelegenen Waldteil.

Die Herva wird in der Weise gesammelt, dass der Mann in einem Gebiet, das ihm zugewiesenen ist, die Bäume aufsucht, die Zweige mit gesunden und jungen Blättern auf ganz bestimmte Art abhackt, um der Pflanze das Weiterwachsen zu ermöglichen. Dann werden die Blätter von den Zweigen in der Weise entfernt, dass alle holzige Teile wegbleiben und dann mit ungekerbten Riemen in riesige viereckige Bündel geschnürt, die auf die oben erwähnte Weise zum Barbaquá gebracht werden. Die Arbeit ist nicht leicht und wird fast nur von Paraguayern ausgeführt auch in Brasilien, wenigstens in Matto-Grosso, wo wir uns befinden. Der Hervateiro[15] ist vom Pflanzensaft so gefärbt, dass seine Kleider und Hände einen grünen Ton haben. Meistens tragen sie zu der leichten Bekleidung eine Art Bundschuhe, Alpargates[16] und Gamaschen, jede mit einem Lederschurz, dessen oberes Ende mit einem Riemen am Gürtel befestigt ist. Das macht von Weitem Eindruck, als ob der Mann Wasserstiefel trüge.

Die Hervamühle ist auch gerade still, zwei Männer sind gerade damit beschäftigt, das gemahlene Gut in Säcke zu stampfen, während ein dritter diese zunäht. Die Mühle ist ein göpelähnliches Gestell. In dem durch eine leichte Einfassung aus Palmgeflecht abgeteilten Rund dreht sich der Mittepfoten, der an einem Querbalken eine konische Walze zieht, die mit faustdicken Zapfen aus Holz besetzt ist und die gedörrten Blätter auf die verlangte Größe zerreißt. Das Zugtier, in diesem Falle ein Burro[17], trottet auf der Außenseite der Einfassung. Auch hier wieder alles ohne einen Nagel oder nur ein Eisenteil, hergestellt mit dem, was der Wald bietet.

Patzina ist inzwischen fertig geworden. Eine kurze Unterhaltung, ein cafezinho und schon stehe die Pferde zur Rückreise bereit. Dieselbe wird allerdings noch einmal unterbrochen bei einem Anderen Hervaunternehmer, bei dem auch abgerechnet werden muss. Aber bald ist auch das erledigt und die Rückreise geht weiter. Mit der sinkenden Sonne verlassen wir den Wald und schon blinkt uns das Flüsschen mit dem Booten entgegen. Manoel und José Maria waren unterdessen auch nicht faul und haben unsere Vorräte entsprechend gezehntelt, besonders der Wein musste das äusserste hergeben, aber es langt doch noch zu einem Imbiss für uns und den Peon[18], der die Pferde wieder zurückbringt in den Herval. Als wir mit unserem Canoa abstoßen, ist die Dunkelheit hereingebrochen und unter dem Laubgewölbe des Waldes ist es vollends Nacht. Patzina sitzt im Bug des Canoas und spendet Licht mit seiner Winchesterlampe. José Maria steuert nach seiner Weisung. Aber noch ist das Zusammenarbeiten nicht ganz harmonisch. Ein paarmal wird Herr Patzina in das Canoa hineingeworfen durch überstehende Äste und zuletzt saust der Kahn in einen ertrunkenen Baum hinein, Patzina streckt alle viere in die Höhen und die Lampe fällt ins Wasser, von wo sie aus drei Meter Tiefe unsre langen Gesichter freundlich beleuchtet. Der Einzige, der fast nix anhat, ist Manoel, der denn auch nach einigem Sträuben die Lampe wieder heraufholt. Er hatte nämlich Angst vor der Succury[19] (eine Riesenschlange), die nachts durch Sumpf und Wasser streift, und da nicht ganz so harmlos ist, wie man meinen möchte. Aber es kam keine und wir hatten unsere Lampe wieder, die erst eine Viertelstunde später erlosch als eine Pilha[20] aufgeweicht war. Wir hatten aber Ersatz dabei und die Fahrt ging ohne größere Störung weiter.

Schon schmerzten die Beine nach dem Ritt und dem Kauern im Canoa, als uns nach einer Biegung das Licht unseres Dampferchens entgegenstrahlte. Es war auch alles zur Abfahrt bereit und noch während wir und wuschen und umzogen strebte der Brilhante dem andern Ufer zu, wo er in Bella Vista noch eine Ladung Ziegel abzugeben hatte. Wir schliefen fest unter dem Schutze unseres Mosquiteiros, aber beim Erwachen des Morgens stellte ich einige dreissig Mosquitos innerhalb des Mosquiteiros fest, sie alle kugelrund waren, also durchaus nicht gefastet hatten. Aber von Fieber habe weder ich noch Patzina, bei dem die gleichen Verhältnisse herrschten, bis dato nicht gespürt. Gott sei Dank.

Das Dampferchen fuhr lustig in den herrlichen Sonntagmorgen hinein, die Welt blank und voll Sonnenschein, die Bordhühner hatte eifrig zu tun mit gackern und scharren auf den eisernen Planken der Chata, der Hahn verstieg sich sogar zu einem etwas misslungenen Krähen. Die Tiere des Waldes ließen sich wieder nicht erblicken, mit Ausnahme eines Affen, der ganz pomadig die Böschung am Ufer hochkrabbelte, als unser Dampfer zunähe kam. Und auf einer Insel störten wir ein Krokodil (Jacaré[21]) in seiner Mittagsruhe, es fuhr ins Wasser, als wenn der Teufel hinter ihm her wäre. Es war etwa 2,5m lang.

Insel um Insel schob sich an uns vorbei. Patzina wollte mit Gewalt einen Reiher fotografieren, aber der hielt nicht still, flog immerhin fast zehn Kilometer mit uns. Endlich die letzte Insel. Dahinter taucht Tibiriçá auf. Weisse Häuschen in Grün gebettet mit roten Dächern. Eine Erquickung für das Auge und unsrer stillen Sehnsucht. Und die Mannschaft freut sich, weil heute Sonntag ist. 5 Minuten nachdem wir angelegt hatten war der Dampfer auch schon verlassen, bis auf die Wache, die bleiben musste.

Liebe Lotte! Jetzt hab ich solange auf einen Brief von Dir gewartet. Aber es kommt nix.

Kennst Du das, wenn man Tag für Tag auf Post lauert und immer wieder die grosse Enttäuschung. Hoffentlich ist es nur Mangel am Stoff, der Dich vom Schreiben abhält. Also auf einen baldigen Brief mit herzlichen Grüssen und Küssen.

Richard.

[1] Seemänner

[2] Eine kleine Kaffetasse

[3] Armes Häuschen

[4] Eine Grasart: Imperata brasiliensis

[5] Halle

[6] Das Kanu, auf Portugiesisch schreibt man „canoa“

[7] „remansos“ sind eigentlich ruhige Stellen eines Flusses, er hat sich mit der Übersetzung geirrt

[8] Feld

[9] Der Hafen

[10] Trockenes Buschgelände im Landesinneren

[11] Ort an dem man Mate-Tee verarbeitet und und vermarktet

[12] Kleiner Bauernhof

[13] Der korrekte wissenschaftliche Name ist Ilex paraguariensis

[14] Auf Portugiesisch schreibt man „cipó“

[15] Landarbeiter, der Mate-Bäume im Wald beschneit

[16] Espadrilles. Leichte Sommerschlupfschuhe, deren verschlussloser Schaft aus Baumwolle oder Leinen und deren Sohle aus geknüpften Pflanzenfasern besteht.

[17] Esel

[18] Landarbeiter, auf Portugiesisch das richtige Wort ist „peão“.

[19] Anakonda , Eunectes murinus

[20] Batterie

[21] Kaiman, Caiman sp

__________________________________________________

Porto Tibiriçá, 18.06.36

Minha amada Lotte!!!

Vou relatar a minha viagem ao Herval pelo rio Quiteroy. Quando partimos, já era 9 horas da noite. Devagarrnho o vapor se distanciou da margem e se colocou sentido rio abaixo. Depois que contornamos a ponta da ilha, as luzes de Tibiriçá sumiram completamente. O céu estava bem escuro e a lua estava iluminada pela metade, um pouco antes de minguar. A via láctea se espalhou refletida pela faixa larga do rio. Nuvens prateadas que iam ondulando pelo seu leito do rio juntamente com as brilhantes estrelas, que refletiam o céu do sul iluminando tranquilamente as margens desse mundo solitário que é o alto Paraná. E um silêncio profundo reinava nos bastidores da mata das duas margens; na nossa frente, o rio se entregava aos reflexos das longínquas estrelas, ilhas apareciam escuras ao nosso redor, os ameaçadores bancos de areia se revelavam com seu brilho pálido. Nós, Patzina e eu, admiramos por bastante tempo o panorama noturno de pé junto ao piloto, que navegava o barco lá em cima no deque de comando, ziguezagueando pelas perigosas águas rasas do rio.

Esfriou bastante e assim que passamos os trechos mais perigosos resolvemos nos recolher. A tripulação, à medida que foi entrando de folga, foi se acomodando em todos os cantos possíveis e impossíveis do barco, arrumando as camas até mesmo dentro das chatas (canoas de carga). Somente os comandantes e os técnicos receberam uma cama, os marinheiros tiverem que se virar. Patzina e eu dormimos em camas confortáveis no salão principal (o único lugar fechado no Brilhante), o capitão dormiu em cima de uma mesa na sala de refeições e os pilotos em camas dobráveis no deque de comando. O tilintar do maquinário e o ruído monótono das ondas ao encontrar com a dianteira do barco nos fez adormecer tão rapidamente como num desmaio.

Quando acordamos, o dia espreitava por entre as janelas e as copas das árvores. O barco estava parado e consumido pelo silêncio dos adormecidos. Somente o cozinheiro se ocupava no fogão preparando um café. Aos poucos, foram aparecendo o Commandante[1] e a tripulação para se fortalecer com um cafezinho ao ar livre.

A margem do rio era bem íngreme e estava dando uns 5 m de altura, mais a frente encontramos dois ranchos e um galpão coberto por sapê, ao lado um muro com um portão e a desembocadura do rio Quiteroy, por todos os lados florestas e mais florestas. Tudo isso é chamado de Porto 7 de Setembro. Um porto para a exportação de erva-mate. Um cafézinho, um pedaço de pão, dois membros da tripulação, uma Kanoa[2] e 4 remos. Partimos por entre a embocadura do rio, por duas horas contra a corrente, até Porto Quiteroy.

O nível da água estava baixo e tivemos que desviar por entre os tocos de árvores. A margem era bem íngreme e a mata densa cobria tudo em volta até o ponto onde o solo erodiu e despencou na água. O remar foi se tornando monótono. Manoel, um pequeno marinheiro moreno, cortou um galho e se livrou dele, o piloto José Maria também agiu da mesma forma e por isso a gente foi avançando mais rápido. O ar estava agradavelmente fresco, a mata escura coloria a água cristalina formando um túnel enegrecido. Fomos navegando entre curvas, águas rasas, “remansos e turbilhões”[3] que se alternavam repetidamente.

As águas se tornaram mais profundas, a floresta se iluminou e os raios de sol foram nos alcançando. De repente, estávamos em uma área aberta e precisávamos atravessar um grande brejo. À direita e à esquerda balançavam campos de gramíneas do brejo, ilhas com algumas árvores, muitas garças e outras aves de áreas alagadas distribuíam-se escassamente pela paisagem. O braço estreito do rio estava preenchido por um tapete de aguapé, um jacinto de água que tem uma linda flor violeta e branca. Lá no meio do corredor da mata dava para ver o horizonte. Vimos um Buriti[4] (uma palmeira cujas folhas parecem um leque) e foi por lá que seguimos viagem.

O sol brilhou quente, apesar de der inverno e ficamos muito felizes quando a mata se iluminou e tudo voltou a ficar verde. Quase todos os troncos encontravam-se debaixo d´água, eles não eram muito altos mas dava para vê-los como se fossem sombras. Agora já não estávamos longe do nosso destino. A mistura selvagem de madeira e água dava a impressão de uma mata intocada, mas, de repente, passamos por uma cruz fixada na margem do rio, provavelmente em memória de algum acidente seguido de morte, logo em seguida abriu-se uma clareira. Na margem havia uma canoa, logo atrás, dois ranchos e um brejo e bem ao fundo dava para ver a mata novamente. Era o tão almejado Porto. O aroma amargo dos sertões estava no ar, além disso, as sombras das margens do rio prometiam a presença dos mosquitos da febre.

Desembarcamos e finalmente pudemos esticar o corpo. Em seguida, tomamos um rico café da manhã. Embutidos, pão, queijo, vinho e laranjas. Meu amor, o que mais você precisa? Os cavalos que pedimos ainda não haviam chegado. Usamos os sacos cheios de erva-mate que estavam nos ranchos para nos deitar um pouco. Mas foi um cochilo bem rápido. O tilintar de ferraduras veio se aproximando e um peão chegou com dois cavalos para nos levar ao Herval. Manoel e José Maria ficaram ali.

E assim seguimos pela mata iluminada trotando lentamente. O sol estava muito quente e não encontramos nenhum animal ativo no calor do meio-dia. Passamos por três sítios protegidos por cães bastante barulhentos e uma hora depois avistamos o Herval. O último desafio foi passar por uma ponte bastante esburacada que passava por cima do rio Quiteroy. Finalmente chegamos.

A Ilex paranensis[5] (árvore de mate nativa) crescia e se distribuía pela mata, as erveiras depois são podadas e as folhas picotadas irão sofrer o processo de secagem. Em seguida, será socada e empacotada para seguir caminho e alcançar o mundo dos bebedores de mate no sul do Brasil, parte da América do Norte e da Europa. As cabanas de madeira clara dos ervateiros distribuem-se pela floresta em torno de uma grande clareira. Os galpões de depósito da erva, os barbaquás (forno próprio para a secagem da erva), os moinhos de picotamento e os depósitos com produto processado e pronto.

Ali todas as casas foram construídas com madeira bruta. Teto e paredes cobertos por sapê (uma gramínea de campina) ou por folhas de buriti e amarradas por cipós ou fibras vegetais. Eles não constroem com pregos. A cor predominante é o amarelo ocre e o contexto todo me lembra de um vilarejo do mar do sul, acima de tudo o barbaquá com seu teto pontudo e alto. As crianças brincavam, as mulheres apareciam de vez quando e os homens raramente, pois estavam na floresta. Alguns trabalham na colônia. As selas de nossos animais foram retiradas e eles foram colocados para pastar.

Um ervateiro, Salustiano, nos cumprimentou. O Patzina foi fechar negócio com ele e eu passeei todo encantado no meio de tudo. As cabanas são construídas de maneira bem simples, muitas vezes somente com um telhado, mas tudo extremamente limpo, camas de varas com lençóis branquíssimos. Nada fora do lugar. O povoado é todo paraguaio, entendem muito mal o português e falam Guarany entre si.

O barbaquá estava vazio. Um salão enorme, de 15 X 20 metros de largura e 8 metros de altura. No chão, bem ao meio, um buraco para a entrada do ar quente e mais à frente uma estrutura feita com estacas envergadas para a secagem da erva. O forno se encontrava do lado de fora, em um buraco de 4 metros de profundidade ligado por um túnel, por onde o ar quente corre até o barbaquá.

Acabou de chegar um homem com o seu ganha-pão nas costas. É um fardo de mate gigantesco que ele negociou segurando uma bandana na mão. Na balança eu vi que o peso era 127 quilos. E isso ele arrastou por 6 quilômetros entre a mata. Vi no livro de registro que o fardo mais pesado foi de 170 quilos. Mas foi de um pedaço de mata próximo daqui.

A erva é colhida de modo que a pessoa vai até o trecho de mata escolhido por ela, procura as árvores com os galhos de folhas novas e saudáveis e os corta de um jeito específico para permitir que a planta continue crescendo. As folhas são retiradas dos galhos deixando toda a parte lenhosa para trás, depois são atadas em enormes feixes quadrados que são levados aos barbaquás da maneira como descrevi acima. O trabalho não é nem um pouco fácil e quase nunca é realizado por paraguaios no Brasil, pelo menos não onde a gente se encontra no Matto Grosso. O ervateiro fica tão colorido pelo suco das plantas, que suas roupas e mãos ficam manchadas de verde. A maioria usa roupas bem leves e uma espécie de alpargatas juntos com perneiras. Cada um com um avental de couro, cuja extremidade superior é presa ao cinto. De longe, isso dá a impressão de que eles estão vestindo galochas.

O moinho de erva agora está parado, 2 homens estão ensacando e socando a erva enquanto um terceiro está costurando os sacos. A estrutura é parecida com os moinhos que chamamos de Göpel na Alemanha. A armação redonda é dividida por uma borda leve de folhas de palmeiras entrelaçadas onde a pá central puxa uma viga transversal cônica, de forma que tonéis bem grandes cheios de madeira são puxados e se soltam e vão cortando as folhas secas no tamanho certo. O animal de tração, nesse caso um burro, empurra a armação pelo lado de fora. E tudo isso foi construído somente com a matéria-prima que a floresta fornece, sem nenhuma peça de metal, sem nenhum prego.

Nesse meio tempo, o Patzina acabou o trabalho dele. Uma prosa rapidinha com um cafezinho e os cavalos já estavam preparados para a nossa viagem de volta que foi interrompida por mais um ervateiro que havia acabado de chegar e também queria pesar e vender a sua colheita. Rapidamente tudo foi resolvido e deixamos a mata junto com o sol que já estava querendo se pôr. lá na frente estavam o rio e as canoas. Manoel e José Maria não foram nem um pouco preguiçosos e nenquanto estávamos lá dosaram nosso estoque, principalmente o vinho tinha que render o máximo possível e foi suficiente para a gente e para o peão que levou os cavalos de volta ao erval.

Já era noite quando saímos com as canoas por debaixo das folhagens e adentramos a escuridão. Patzina ficou na dianteira da canoa iluminando tudo com a sua lanterna Winchester. José Maria conduzia a canoa com experiência, mas o trabalho em equipe não foi muito harmônico. Algumas vezes o Patzina foi empurrado por alguns galhos para dentro da canoa e depois a canoa bateu de encontro com um tronco afundado, ele caiu e esticou todos os membros para cima, não adiantou, a lanterna caiu na água e ficou iluminando nossos rostos lá do fundo. a três metros de profundidade. O único que não vestia muita roupa era o Manoel, que depois de um pouco de relutância mergulhou para retirar a lanterna da água. Ele estava com bastante medo de encontrar uma Sucuri[6], (uma cobra gigante que passeia à noite pelas águas pantanosas e não é tão inofensiva como muitos acreditam), mas não apareceu nenhuma e nós recuperamos nossa lanterna que infelizmente se apagou 15 minutos depois porque a bateria acabou. Ainda bem que havíamos levado baterias extras e com sorte pudemos continuar a viagem sem maiores problemas. As nossas pernas já estavam bem doloridas da cavalgada e de ficar agachados na canoa quando a luz do nosso pequeno vapor brilhou logo após uma curva. Eles já estavam prontos para zarparmos e enquanto a gente se limpava e vestia roupas limpas o navio já estava indo em direção a outra margem para entregar uma carga de tijolos em Bela Vista.

Nós dormimos pesado, protegidos pelos mosquiteiros, mas quando eu acordei de manhã cedo devia ter uns 30 mosquitos presos lá dentro junto comigo. Todos redondos, como uma bola, o que me leva a crer que não jejuaram. Mas nem Patzina e nem eu, que estávamos sob as mesmas condições, ficamos com febre até agora. Graças a Deus.

O barquinho foi navegando alegremente durante a maravilhosa manhã de domingo. O mundo estava brilhante e cheio de sol, os galos silvestres se empenharam a cacarejar e a arranhar as pranchas de ferro das chatas com suas unhas, o galo nada mais é que um corvo mal sucedido. Novamente, os animais da floresta nem deram as caras, com a exceção de um macaco que subiu lentamente numa ribanceira na margem do rio quando o barco se aproximou. Atrapalhamos o descanso de um jacaré em uma ilha, que mergulhou na água bem rápido, assim como o diabo foge da cruz, ele tinha por volta de 2 metros e meio. Passamos por um monte de ilhas. O Patzina queria fotografar uma garça de qualquer jeito, mas ela não ficava parada. Voava sempre 10 metros adiante acompanhando a gente. Finalmente, passamos a última ilha e atrás dela já estava Tibiriçá. Casinhas branquinhas com telhados vermelhos em áreas verdes. Um refresco para os nossos olhos e nossa silenciosa melancolia.

E todos estão felizes porque hoje ainda é domingo. Cinco minutos depois que atracamos, todos já haviam abandonado o barco, somente o vigia teve que ficar.

Querida Lotte! Já estou esperando uma carta sua há tanto tempo, mas não chega nada. Você conhece esse sentimento? Quando a gente fica esperando o correio e sempre vem uma decepção?

Tomara que isso seja apenas falta de assunto.

Richard

[1] Mantida a escrita original

[2] Mantida da escrita original,

[3] Na carta original, ele usou a palavra remanso e entre parênteses “Strudel” que significa turbilhão, dando a entender que se confundiu com o significado real da palavra.

[4] Mauritia flexuosa

[5] Até onde eu sei é Ilex paraguariensis, não pesquisei a nomenclatura a fundo mas acredito que ele errou.

[6] Eunectes murinus

Comentários

Postar um comentário